動画は、映像と音(声)で構成されるものです。

動画というと、どうしても映像部分に注意がいってしまいますが、実はこの「音声」が映像のクオリティを決すると言っても過言ではないくらい重要なのです。

そこで今回は、動画編集における「音」の編集テクニックの基本をご紹介します。

「音」の編集で気を付けるべき3つのこと

1. 適切な音量に調整する

動画の撮影時に、マイクが近すぎたり遠すぎたりした場合など、音が適切に撮れていない場合があります。

問題ないと思っていた場合でも、動画を再生してみると思ったより音が小さい、又は大きいということはよくあります。

そのため、まずは、聞き取れる音量かどうか、逆に大きすぎないかという点を確認しましょう。

この時、スピーカーで視聴している場合だけでなく、イヤフォンやヘッドフォンを使って視聴している視聴者がいることを想定するとよいと思います。

確かに、動画再生時に動画やスピーカーの音量を調整することができますが、うまく聞き取れなかった時点で飛ばされてしまう可能性がありますし、広告や次の動画の音量が大きく、又は小さくなってしまい、不快感を与える可能性があります。

そのため、動画の音量を確認したうえで、問題があるようであれば、編集時に音量を調整し、視聴者に調整させるのは出来る限り避けるようにしましょう。

音量の調整機能は、ほとんどの編集ソフト・アプリについていると思います。

2. 不快な音を排除する

撮影の際に、雑音が入らないようにしましょう。

・救急車やパトカーのサイレン、車の走行音

・インターホンの音

・鼻をすする音、咳、くしゃみ

・洗濯機の音

・風切音

・出演者以外の話声

など、不必要な音は、不快感を与えることもありますし、動画のクオリティも下がります。

テレビ番組や、有名YouTuberの動画などは、基本的にこういった音が入っていないと思います。

街中の撮影の場合など、環境音が入るのは全く問題ありませんが、その場合でも、サイレンなどの大きな音が入った場合にはカットしたり、大きな声で話しているグループの近くでは撮影しないなどの工夫が必要でしょう。

また、音割れにも気をつけましょう。

音割れは本当に不快です。こちらの動画を参考にしてみてください(動画の後半です、音量注意です。なお、冒頭も結構勉強になります。)。

これらの音は動画の撮影時に、入らないようにするのが基本ですが、入ってしまった場合には、

①入ったシーンを映像ごとカットする

②出演者のセリフと被っていないのであれば、その部分の音声のみ差し替える

といった方法が考えられます。

どうしても使いたい場合には、編集ソフト・アプリに、音域ごとに音量を調整する機能がついている場合が多いので、そういった機能を活用し、不快な音をできる限り軽減するようにしましょう。

3. 音をスムーズにつなげる

「音のつなぎ目」を意識させない工夫をしましょう。

① 音の「切れ目」を作らない

カメラの位置が違えば、マイクの位置も異なり、声の出どころとマイクの距離も変わります。

つまり、同じ声を複数の機械で録音した場合、これらは若干音量等が異なることになります。

そのため、話している途中で音声ファイルを切り替えてしまうと、不自然な「つなぎ目」ができてしまうことになります。

そこで、できるだけ話している途中では、音声ファイルを切り替えないようにしましょう。

例えば、

主人公「どうでもいいけど、うちのペットほどかわいい動物はこの世にいないと思う。」

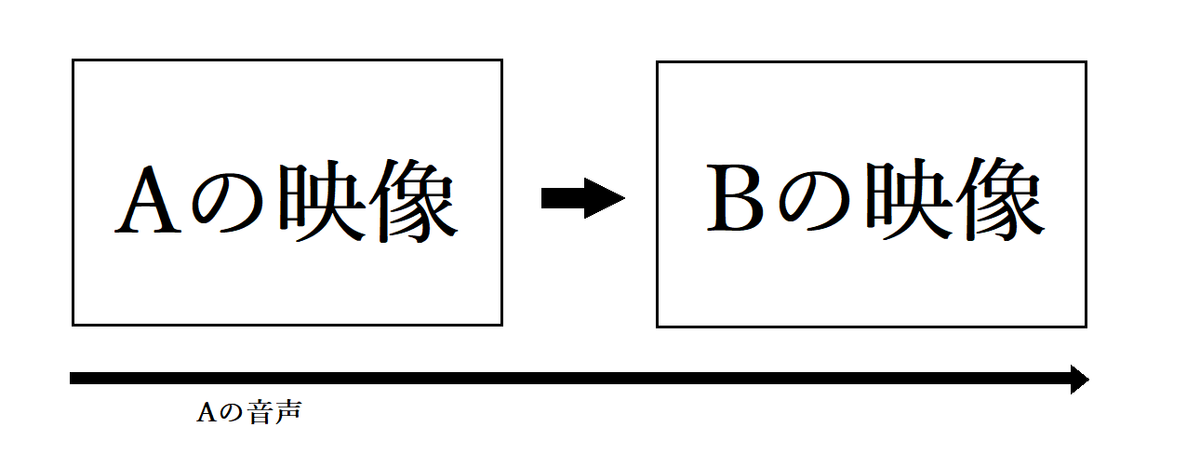

というセリフのシーンを、二つのカメラを使って撮影し、映像Aと映像Bをつなぎ合わせる形で編集するとします。

映像としては、

映像A「どうでもいいけど、うちの」

映像B「ペットほどかわいい動物はこの世にいないと思う。」

といった具合につなげることになりますが、音声は映像Aのもののみを使う、といった具合です。

編集ソフト・アプリでは、音声と映像を切り離す機能が実装されているものがありますので、上記のような編集を行う場合は、こういったソフト・アプリを使用するようにしましょう。

② 音の「切れ目」を意識させない

音声ファイルと音声ファイルをつなぎ合わせる場合は、「切れ目」を意識させないように工夫しましょう。

これは、例えば、別々に撮影した二つの映像をつなぎ合わせる場合や、一つの映像の間をカットする場合などがあります。

(1) 環境音が同じ場合

まずは、環境音が同じ場合、つまり、同一の場所の二つの映像をつなぎ合わせる場合を見てみましょう。

具体例として、教室で、宿題を忘れたことに気が付き、隣の友人に見せてもらうことを頼むシーンを見てみます。

主人公のセリフ

A 主人公「あぁ、宿題やってくるの忘れた。」

B 主人公「やばいなぁ。」

C 主人公「悪い、見せてくれ、頼む!」

想定場面

(i) A~Cのセリフを連続で話す主人公の映像を編集し、Bをカットする場合

(ii) Aの映像、Bの映像、Cの映像をつなぎ、AからCの連続した映像を作成する場合

(i)の場合も(ii)の場合も、環境音が同じため、基本的には違和感なく映像はつながります。

ただ、3つ注意する点があります。

1つ目は、(ii)の場合のように、別々の映像の音声を切り貼りする場合、映像の冒頭と最後の部分は、切り落とすようにしましょう。撮影ボタンを押したりする関係で、雑音が入っており、うまくつながらない場合が多いです。

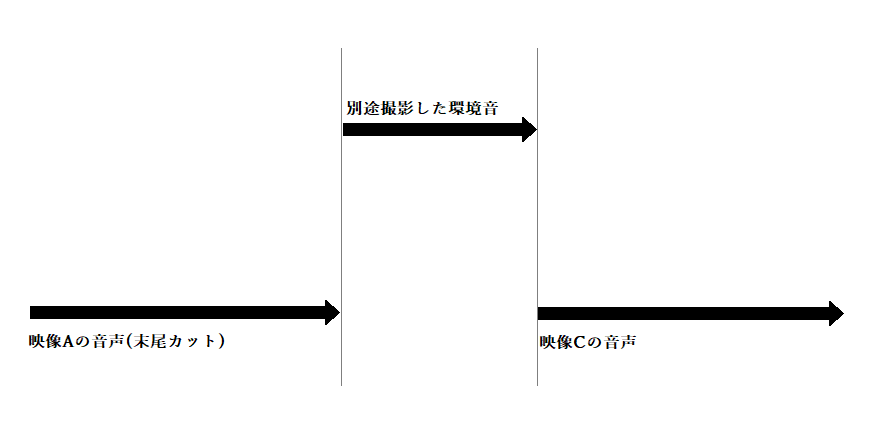

2つ目は、つなぎ目の部分に、大きな音が入っていないかを確認しましょう。例えば、Aの最後の部分で何かを落とす音が途中まで入っており、Bの最初の部分でその音が入っていないと、音が不自然に途切れてしまいます。

この場合は、その大きな音の前までで音声をカットし、間の部分に別の環境音を挿入する方法があります。

また、最初の音声の末尾をフェードアウトさせ、次の音声の最初をフェードインさせる方法もあります。

加えて、BGMでごまかすのも一つの手です。

3つ目は、音声の無い無音部分や、逆に二つの音声ファイルが重なる部分を作らないことです。映像と音声が紐づいた状態での編集だと問題ありませんが、映像と音声を別々で編集すると、こういうことが起こり得るため、注意しましょう。

(2) 環境音が異なる場合

環境音が異なる場合は、例えば、教室のシーンから校庭のシーンへの切り替わりなどです。

こういった場合は、映像をフェードアウトとフェードインでつなぐ場合には、音声も同様に処理したりすることが考えられ、そうでない場合は、切り替えのタイミングで効果音を入れたりすることも一つの手です。

なんとかならない場合はどうすればいいの?

1. 字幕やテロップでカバーする

音量調整しても、聞き取りやすさが改善されない場合は、字幕やテロップでカバーしてみましょう。

また、話している内容そのものを字幕やテロップで表示する他にも、関する画像や情報等を表示するだけで、予測可能性が生じるため、ぐっと聞き取りやすくなります。

2. 思い切ってアテレコする

どうしようもなく声が小さいとか、雑音が入っているとか、字幕やテロップでなんとかならないような場合には、思い切ってアテレコしてみるのも手でしょう。

3. ナレーションに切り替える

アテレコだと不自然になってしまうような場合は、ナレーションにしてしまいましょう。

YouTuberの動画でも、音声が録音できてなかったなどの理由でナレーション形式にしているものをたまに見かけます。

以上、音の編集に関する基本テクニックと、何とかならない場合の対処法の説明でした。

撮影時の音声の基本については、基本の撮影テクニック音声編で説明していますので、併せて参考にしてみてください。